「IDとパスワードの管理が面倒…」

「セキュリティは強化したいけど、ログインのたびに手間が増えるのは避けたい」

「最近不正アクセスが増えている気がする…」

もしあなたがこのように感じているなら、その悩みは「リスクベース認証」で解決できるかもしれません。

この記事では、近年注目を集めるリスクベース認証について、その仕組みやメリット、導入のポイントまで、ITに詳しくない方にもご理解いただけるよう、図や具体例を交えながら徹底的に解説します。

リスクベース認証とは?

いつ・どこで・誰が?状況に応じて安全性を判断する仕組み

リスクベース認証とは、ユーザーがログインしようとする際の状況(コンテキスト)を評価し、そのアクセスの危険度(リスク)に応じて認証の強さを変える仕組みです。

たとえるなら、高級マンションのコンシェルジュのようなものです。 いつも見かける住民が普段通りの時間に帰ってきたら、「おかえりなさいませ」と顔パスで通してくれますよね。しかし、見慣れない人を連れていたり、深夜に慌てた様子で入ろうとしたりしたら、「失礼ですが、どちら様でしょうか?」と身分証明書の提示を求めるはずです。

リスクベース認証もこれと同じです。以下のようないつもと違う状況を「リスク」として検知します。

- アクセス元:いつもは東京からなのに、急に海外からアクセスされた

- デバイス:いつも使う会社のPCではなく、初めて使うスマートフォンからアクセスされた

- 時間帯::普段は日中なのに、深夜3時にアクセスされた

- 行動::短時間に何度もログインを失敗している

これらの情報から総合的に「リスクが高い」と判断された場合のみ、「秘密の質問」や「SMSで送られるワンタイムパスワード」といった追加の本人確認を要求します。逆に「リスクが低い」と判断されれば、IDとパスワードの入力だけで、あるいはそれさえも省略してログインできます。

従来の方法との違いは?多要素認証(MFA)との関係

従来の認証方法との違いを見てみましょう。

| 認証方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

| ID/パスワード認証 | 知識情報(本人のみぞ知る情報)のみで認証。 | シンプルで分かりやすい。 | 漏洩や使い回しが多く、セキュリティが低い。 |

| 多要素認証(MFA) | 知識・所持・生体情報のうち2つ以上を組み合わせる。 | セキュリティが非常に高い。 | ログインのたびに手間がかかり、利便性が低い。 |

| リスクベース認証 | 状況に応じて認証レベルを変更。MFAを必要な時だけ行う。 | セキュリティと利便性を両立できる。 | 導入や設定に専門知識が必要な場合がある。 |

このように、リスクベース認証は「常に厳しい多要素認証(MFA)」のデメリットを解消し、ユーザーの利便性を損なうことなく、高いセキュリティレベルを維持するための最適なアプローチなのです。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)も、不正ログイン対策として多要素認証を推奨していますが、リスクベース認証はその多要素認証をよりスマートに運用する技術と言えます。

なぜ今必要?リスクベース認証が注目される3つの理由

理由1:巧妙化するサイバー攻撃への対策

リスクベース認証が求められる最大の理由は、サイバー攻撃、特に不正アクセスやなりすましの脅威が深刻化しているからです。

IPAが発表した「情報セキュリティ10大脅威 2024」では、組織向けの脅威として「ランサムウェアによる被害」に次いで「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」、個人向け脅威では「フィッシングによる個人情報等の詐取」が1位となっています。 これらの攻撃の多くは、盗まれたIDとパスワードが悪用されることで発生します。

従来のID/パスワードだけの防御では、こうした巧妙な攻撃を防ぎきれません。普段と異なる環境からのアクセスを検知できるリスクベース認証は、万が一IDとパスワードが盗まれても、不正アクセスを水際で食い止める強力な防波堤となります。

理由2:テレワークなど多様な働き方の普及

働き方の多様化も、リスクベース認証の必要性を高めています。

総務省の「令和5年通信利用動向調査」によると、企業のテレワーク導入率は53.7%に達しています。自宅やカフェ、出張先など、社外の様々な場所から会社のシステムにアクセスすることが当たり前になりました。

これは、従来のように「社内ネットワークからのアクセスは安全」という前提が崩れたことを意味します。様々な環境からのアクセスを一つひとつ人の目で監視するのは不可能です。そこで、アクセス元の場所やデバイスを自動で評価し、リスクを判断してくれるリスクベース認証が、現代の働き方に不可欠なセキュリティ基盤として注目されているのです。

理由3:ユーザーの利便性(UX)の向上

セキュリティを強化しようとして、どんな時でも多要素認証を必須にすると、ユーザーは毎回のログインを面倒に感じ、サービスそのものから離れてしまう(離脱する)可能性があります。

特にECサイトのようなBtoCサービスでは、ログインの煩雑さは売上に直結する死活問題です。 これは社内システムでも同様で、過度なセキュリティは従業員の生産性を低下させる原因になりかねません。

リスクベース認証は、安全なユーザーには手間をかけさせない「おもてなし」の心を持ったセキュリティです。不要な認証ステップを減らすことでユーザー体験(UX)を向上させ、顧客満足度や業務効率の向上に直接貢献します。

リスクベース認証を導入するメリット3選

メリット1:ユーザーのストレスを軽減し、利便性が向上する

最大のメリットは、何と言ってもユーザーの利便性向上です。 いつものPCで、いつもの時間に社内システムにアクセスする際、追加認証を求められることはありません。サービスによっては、顔認証や指紋認証と組み合わせることで、パスワード入力すら不要になる「パスワードレス」な環境を実現できます。ログインがスムーズになることで、ユーザーは本来の業務や目的に集中できます。

メリット2:不正アクセスのリスクを効果的に低減できる

リスクベース認証は、「怪しいアクセス」という脅威の予兆を捉えることができます。 例えば、攻撃者が盗んだIDとパスワードでログインを試みたとしても、「普段と違う国からのアクセス」や「短時間での大量のログイン試行」をシステムが検知し、アクセスをブロックしたり、本来の所有者にしか答えられない追加認証を要求したりします。これにより、被害が発生する前段階で攻撃を未然に防ぐことが可能になります。

メリット3:認証に関する管理・運用コストを削減できる

情報システム部門にとって、「パスワードを忘れました」という問い合わせ対応は大きな負担です。リスクベース認証の導入は、こうした定常的な運用コストの削減にも繋がります。 また、全てのアクセスログから不審な動きを人手で探し出すのは非常に困難ですが、リスクを自動でスコアリングしてくれるため、管理者はリスクの高いイベントに集中して対応でき、監視業務の効率が飛躍的に向上します。

導入前に確認!リスクベース認証の注意点と対策

注意点1:導入・運用にコストがかかる

高機能な認証システムであるため、導入には初期費用や月額のライセンス費用が発生します。また、既存のシステムと連携させるための開発コストが必要になる場合もあります。

【対策】 まずはクラウド(SaaS)型のサービスを検討しましょう。自社でサーバーを持つ必要がなく、比較的低コストでスピーディーに導入できます。また、特定の重要なシステムだけを対象にするなど、スモールスタートで効果を検証しながら段階的に対象を広げていくのがおすすめです。

注意点2:正常なアクセスを誤検知する可能性がある

まれに、正常な利用が「リスクが高い」と誤って判断されてしまうことがあります。例えば、初めての出張先でPCを開いた際や、スマートフォンのOSをアップデートした直後などに、追加認証を求められたり、アクセスがブロックされたりする可能性があります。

【対策】 導入後、自社の利用状況に合わせてリスクを判断する基準(しきい値)を適切に調整(チューニング)していくことが非常に重要です。また、万が一アクセスできなくなった場合の問い合わせ窓口を事前にユーザーへ周知しておくといった運用面の工夫も有効です。

自社に合った製品を選ぶための3ステップ

ステップ1:守りたい情報と導入目的を明確にする

まず、「なぜリスクベース認証が必要なのか」を明確にしましょう。「顧客の個人情報を守りたい」「従業員のなりすましによる機密情報漏洩を防ぎたい」「ECサイトの利便性を上げて売上を伸ばしたい」など、目的によって選ぶべき製品や機能は変わってきます。

ステップ2:必要な機能と認証レベルを確認する

次に、目的を達成するために必要な機能を洗い出します。

- リスク判断の要素: IPアドレス、デバイス情報、時間、行動履歴など、何を根拠にリスクを判断してほしいか。

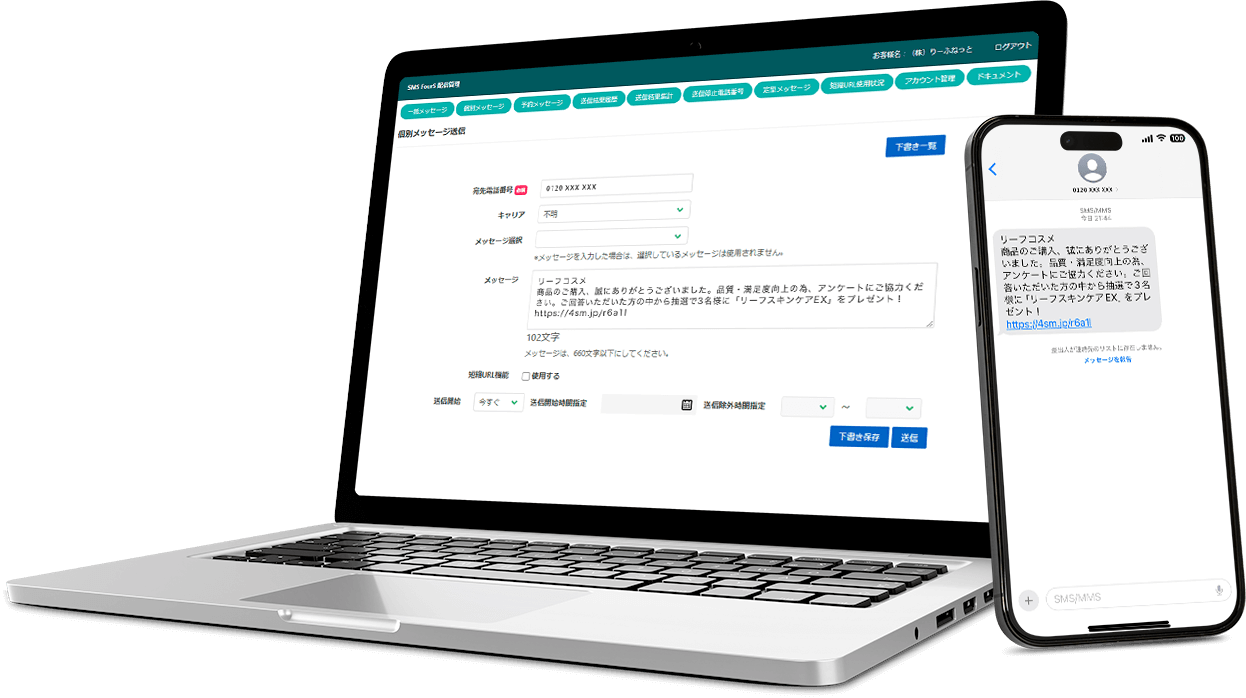

- 追加認証の方法: SMS認証、メール認証、生体認証、専用アプリなど、どのような追加認証を使いたいか。

- 連携対象システム: 社内の業務システム、クラウドサービス(Microsoft 365など)、自社開発のWebサービスなど、何と連携させたいか。

ステップ3:提供形態(クラウド型かオンプレミス型か)を選ぶ

最後に、システムの提供形態を選びます。

- クラウド(SaaS)型:

- メリット:導入が早く、コストも比較的安い。メンテナンスはベンダー任せでOK。

- デメリット:カスタマイズの自由度が低い場合がある。

- おすすめ:専門のIT担当者が少ない企業、すぐに導入したい企業。

- オンプレミス型:

- メリット:自社のセキュリティポリシーに合わせて細かくカスタマイズできる。

- デメリット:導入・運用に高いコストと専門知識が必要。

- おすすめ:厳格なセキュリティ要件がある金融機関や大企業。

多くの場合は、手軽に始められるクラウド型が第一候補となるでしょう。

まとめ:リスクベース認証で安全と便利を両立しよう

今回は、リスクベース認証の仕組みからメリット、導入のポイントまでを解説しました。

- リスクベース認証は、状況に応じて認証強度を変える賢い仕組み

- サイバー攻撃の巧妙化やテレワークの普及により、その重要性は増している

- 「セキュリティ強化」と「ユーザーの利便性向上」を同時に実現できる

- 導入時は目的を明確にし、自社に合った製品を選ぶことが重要

IDとパスワードだけに頼るセキュリティは、もはや限界を迎えています。かといって、全てのユーザーに常に厳しい認証を課すのは現実的ではありません。

リスクベース認証は、そのジレンマを解決する現代の最適解です。この記事をきっかけに、まずは自社のセキュリティを見直し、サービス提供企業の資料請求など、次の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。